Insel Usedom: Pfarrscheune in Liepe soll neues Dorfzentrum werden

22. August 2025

Aus der historischen Pfarrscheune in Liepe auf der Insel Usedom soll eine Begegnungsstätte werden. Dort, wo derzeit die über 100 Jahre alte historische Fachwerkscheune saniert wird, soll eine Stätte der Begegnung und der Gemeinschaft im ländlichen Raum entstehen.

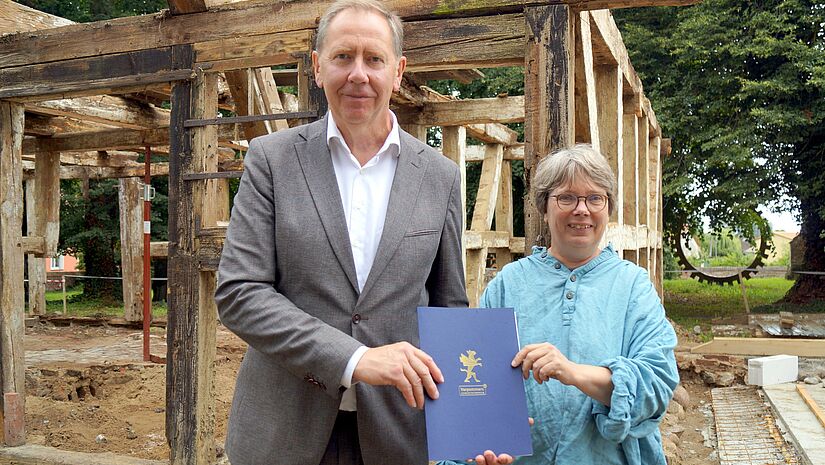

Der Parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg, Heiko Miraß (SPD), habe vor Kurzem einen Fördermittelbescheid über 25.000 Euro für die Sanierung des Fachwerkbaus an die Kirchengemeinde Morgenitz und den Förderverein „Dorfkirchen am Lieper Winkel“ übergeben.

„Solche Orte sind etwas sehr Wertvolles“, so der Staatssekretär. Er dankte allen, die sich für das Begegnungszentrum in der Lieper Pfarrscheune engagieren und hob dabei besonders die Klammerfunktion der evangelischen Kirche hervor, die vielfältige Angebote für die Menschen schaffe, über alle Generationen hinweg.

Begegnungsort für alle Menschen

Die um 1900 entstandene, freistehende Scheune ist eingeschossig und soll zu einem multifunktionalen Dorfgemeinschaftshaus werden.

Nach Angaben von Gemeindepastorin Annegret Möller-Titel bot das Ensemble des Lieper Pfarrhofs schon immer Räume für das ganze Dorf. Sie bezifferte die Kosten für die Hüllensanierung der Scheune auf ungefähr 240.000 Euro. Inklusive des Innenausbaus werde das Vorhaben voraussichtlich 700.000 Euro kosten, hieß es.

Ende Juli hatte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (Bonn) mitgeteilt, dass sie für die Instandsetzung der Pfarrscheune in Liepe dank zahlreicher zweckgebundener Spenden 20.000 Euro bereitstellt.

Beispiel für einen Profanbau der norddeutschen Kulturlandschaft

Der Pfarrhof in Liepe ist laut Stiftung ein größtenteils noch vollständig erhaltenes, beispielhaftes Pfarrhofensemble mit Hauptgebäude, Nebengelass und Pfarrgarten.

Gebaut worden sei mit regionalen Materialien und Gestaltungsbesonderheiten, die an den Türblättern, Kastenfenstern, der Innenbemalung und den Fußbodenfliesen als kaum überformt erkennbar seien, hieß es von der Stiftung. Deshalb sei die Anlage orts-, bau- und kunstgeschichtlich ein Beispiel für einen Profanbau der norddeutschen Kulturlandschaft mit ortsbildprägendem Zeugniswert.