Kirche erinnert an "Altonaer Bekenntnis" vor 80 Jahren

08. Januar 2013

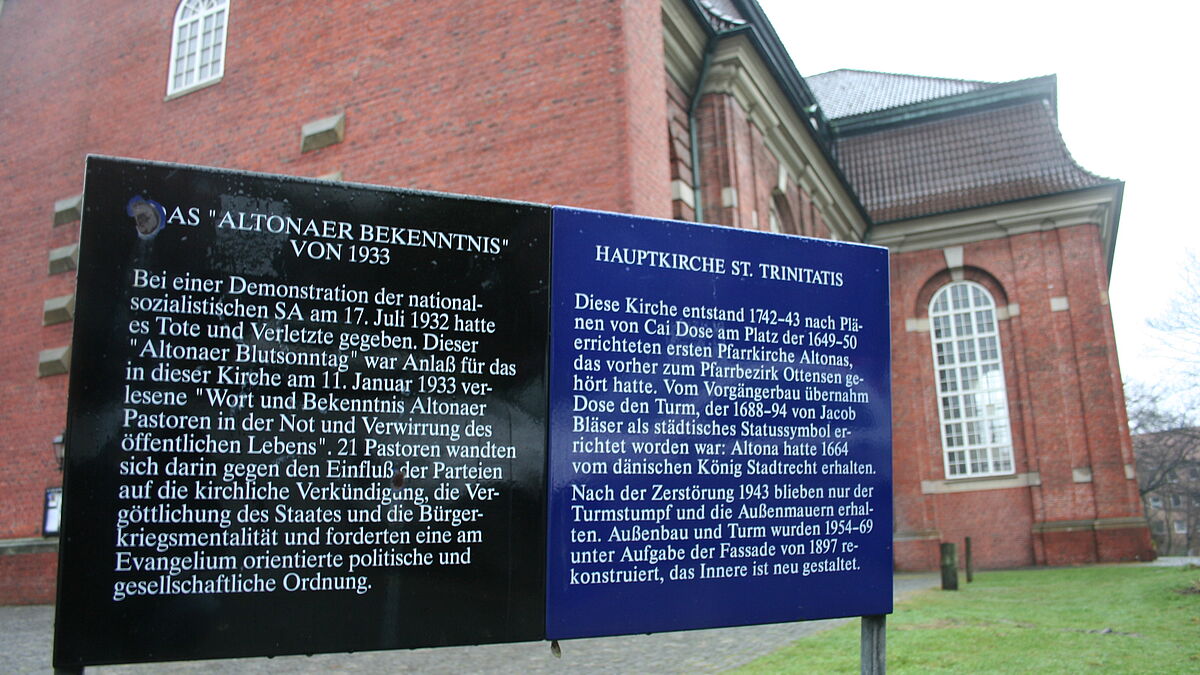

Hamburg. Mit einem kritischen Rückblick erinnert die evangelische Kirche in Hamburg an das "Altonaer Bekenntnis" vor 80 Jahren. Am 11. Januar 1933, drei Wochen vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten, beschlossen 21 Altonaer Pastoren ein Dokument gegen totalitäre Machtansprüche von Parteien und die gezielte Abwertung des menschlichen Lebens. Der Text war auch eine Reaktion auf den "Altonaer Blutsonntag", bei dem am 17. Juli 1932 bei einer von Nazis provozierten Straßenschlacht 18 Menschen erschossen wurden.

Im Altonaer Rathaus beginnt am Freitag (11. Januar) um 18 Uhr eine Diskussion zum "Altonaer Bekenntnis" mit Propst Horst Gorski und den Historikern Ursula Büttner und Stephan Linck. Der Schleswiger Alt-Bischof Hans Christian Knuth, dessen Vater auf Druck der Nazis als Pastor entlassen wurde, predigt am Sonntag (13. Januar, 10 Uhr) in der Altonaer Hauptkirche St. Trinitatis (Fischmarkt). Anschließend wird dort das neue Buch von Claus Jürgensen über das "Altonaer Bekenntnis" vorgestellt.

Altonaer Bekenntnis: "Gewissen schärfen - Evangelium verkünden"

Aufgabe der Kirche sei es, so heißt es in dem Text, "die Gewissen zu schärfen und das Evangelium zu verkünden". Es sei Sünde, "wenn Volksmitglieder untermenschlich gewertet werden." Das Bekenntnis wurde vielfach verbreitet und von nahezu allen deutschen Zeitungen gedruckt und kommentiert.

Der Text wurde in der St. Trinitatis Kirche am 11. Januar 1933 von Propst Georg Heinrich Sieveking verlesen. Weil die Kirche so überfüllt war, wurde er parallel von Mitinitiator Hans Asmussen auch in der benachbarten St. Petri Kirche vorgetragen. Asmussen wurde wenige Monate später entlassen, Propst Sieveking in den vorzeitigen Ruhestand gezwungen.

Doch Ulrich Hentschel, Pastor für Erinnerungskultur, warnt vor dem "Mythos", mit dem "Altonaer Bekenntnis" hätten Teile der evangelischen Kirche Widerstand gegen die Nazis geleistet. Einige der 21 Unterzeichner hätten sich kurz nach der Machtübernahme ausdrücklich von ihrem Bekenntnis distanziert. "Andere taten es stillschweigend, indem sie mit den Nazis zusammenarbeiteten."

Hentschel: Keine Bedeutung für das kirchliche Handeln in der Nazizeit

Für das kirchliche Handeln während der Nazizeit, so Hentschel, habe das "Altonaer Bekenntnis" keine Bedeutung mehr gehabt. Auch in dem Text selbst finde sich kein Wort gegen den Antisemitismus und die Nazi-Angriffe gegen Gewerkschaften, SPD und KPD. Stattdessen werde hier die Ablehnung der Weimarer Republik, des Liberalismus und des Sozialismus deutlich.